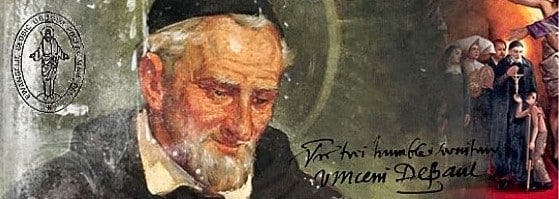

Rencontre virtuelle des frères de la Congrégation de la Mission

Les frères aujourd’hui dans la Congrégation sont un peu moins d’une centaine. Le tiers d’Asie, d’Afrique, d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud se sont retrouvés en présence du supérieur général