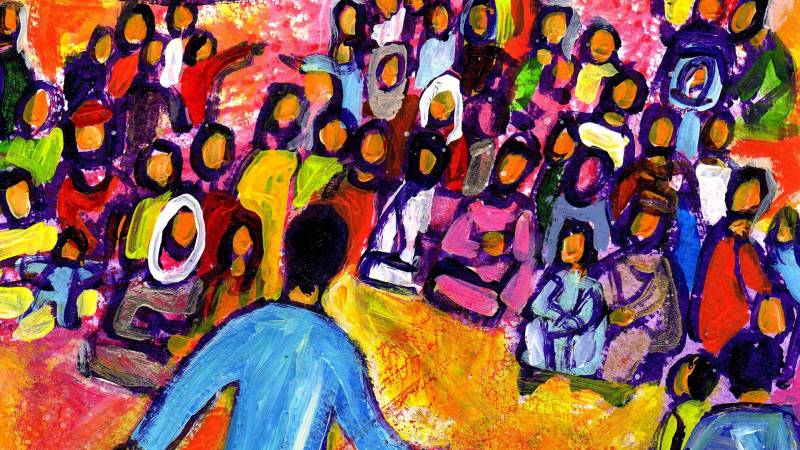

Le Mois Missionnaire Extraordinaire et l’esprit missionnaire vincentien

Les estomacs des affamés du monde entier parlent la même langue … Les cœurs des pauvres du monde entier parlent la même langue … Les missionnaires du monde entier communiquent dans la même langue, le langage de l’amour …