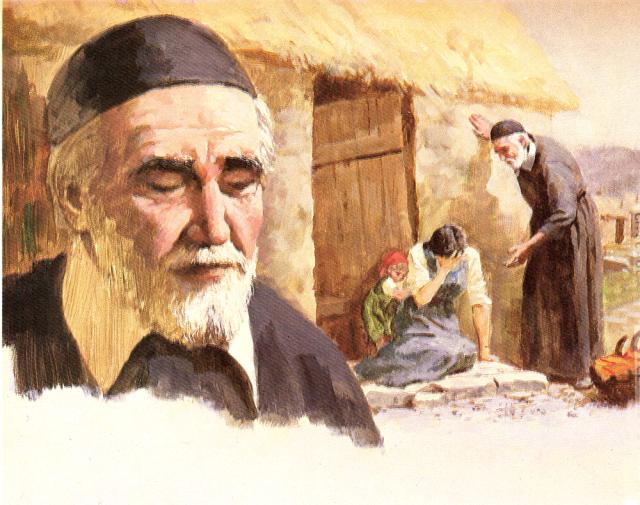

LE MAL VAINCU! Cahier Vincentien N° 112

Qu’est-ce que le mal ? Qu’est-ce qui fait mal ? Pourquoi ça fait mal ? Pourquoi confondons-nous si facilement le bien et le mal, jusqu’à nous laisser duper par des réflexions et arguments qui pervertissent la réalité ?