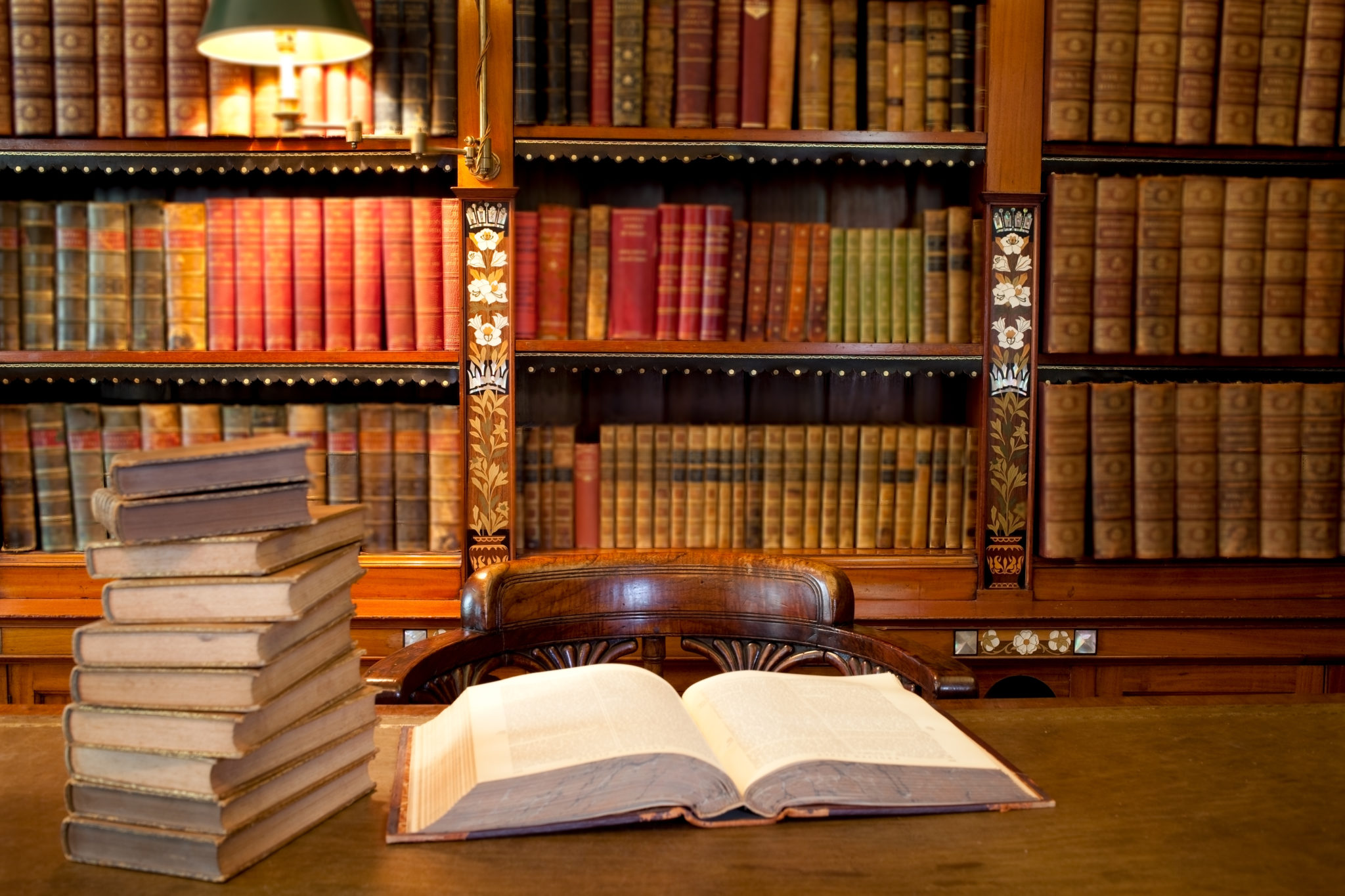

Comme nos maisons maintenues longtemps ouvertes se sont fermées, beaucoup de nos bibliothèques sont parties aux oubliettes de la revente, voire de l’offre à tous vents! Je citerai deux exemples du temps passé : notre bibliothèque de Richelieu était réduite, voici 20 ans, à un tas de livres au milieu d’une chambre sans lumière et humide. Je les ai vus gisant comme des ordures. Notre bibliothèque de Buglose d’avant la Révolution, estampillée ‘Congrégation de la Mission’, a rejoint bien évidemment la Bibliothèque diocésaine puisque nos confrères exilés par les événements, avaient tout laissé. Si quelques fonds demeurent, sont-ils entretenus, complétés, disponibles ? Pour l’heure le meilleur est à Paris, gardé par des mains vigilantes, expertes et capables, mais il est nécessaire d’aller à St Lazare, d’y séjourner et de payer voyage et pension. Le travail intellectuel a du mal à être rémunéré et c’est une tradition à la dent dure dans la Congrégation, alors il est impensable d’y ajouter des dépenses. Que faire ? Il existe sans doute beaucoup de moyens mais pourquoi ne pas commencer par exploiter ce qui existe.