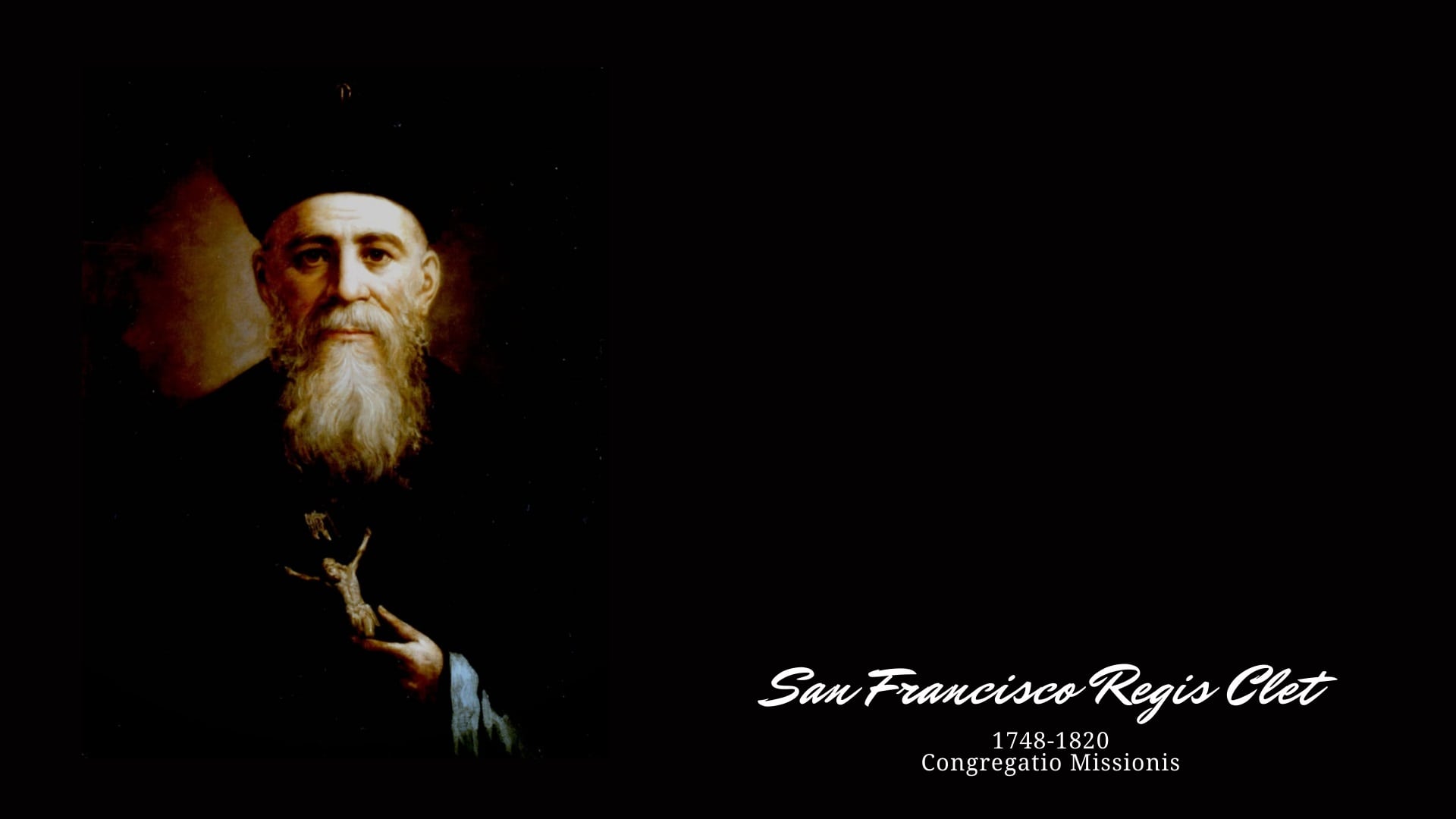

François Régis-Clet… Un missionnaire en départ… qui a montré le chemin au jeune Jean-Gabriel Perboyre

Surprenante et inattendue a été pour nous tous cette année 2020. Quand avons-nous imaginé être confinés dans nos maisons comme si nous étions des moines de stricte observance monastique ! Nous avons dû lâcher l’accélérateur, ce que saint Vincent appelait « un zèle excessif » qui, dans certains cas, ne nous laisse le temps ni de prendre le repas ni du partage fraternel.